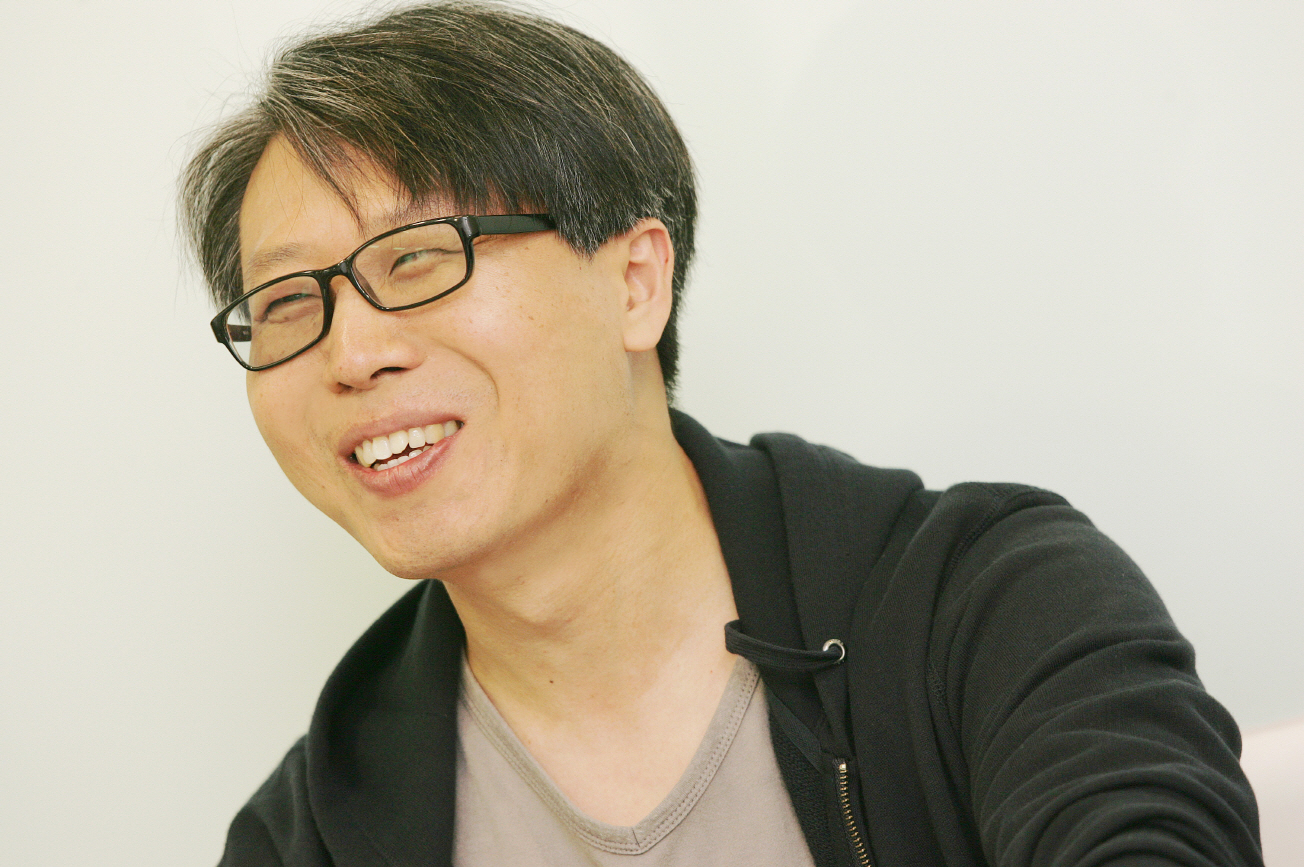

인터뷰 - 송영희 ㈜엔비전스 대표

| 전시를 기획한 사회적기업 ㈜엔비전스의 송영희 대표가 말하는 전시의 의미를 수화기 너머로 들어봤다. |

고등학교 3학년 때 실명하고 삶이 송두리째 바뀌었다. 미대 진학을 꿈꿔왔는데, 다른 것도 아닌 시각장애를 얻고 나니 그전까지 갖고 있던 계획이며 진로가 완전히 달라졌다.

처음에는 눈이 보이지 않으니 가질 수 있는 직업이 없을 거라고 생각했다. ‘이 사회 안에서는 무능력자로 살 수밖에 없나’ 하는 고민도 했다. 그러나 그때 나에게는 시각장애인이 갈 수 있는 새로운 길이 많이 생겼으면 좋겠다는 마음과 그 길을 내가 먼저 가보자는 패기가 있어 남들이 하지 않은 일을 자꾸 도전하며 살아왔다. 그때의 도전이 오늘날의 전시 기획까지 왔다.

전시 관람객들의 100분간의 체험이 시각장애인의 일상과 유사하다고 생각할 수 있나.

그렇지 않다. 단지 아무것도 볼 수 없다는 이유만으로 어둠 속의 대화라는 전시를 단순히 시각 장애인 체험이라고 생각해서는 안 된다. 전시장 내부처럼 빛조차 볼 수 없는 사람은 전체 시각장애인 중 5% 정도다. 나머지는 보이는 정도가 제각기 다를 뿐이지 어느 정도는 볼 수 있다. 그렇기에 관람객이 전시를 보고서 ‘나는 시각장애인의 일상을 느껴 봤다’고 생각하고 떠날 수 있다는 점에서 또 다른 고정관념이나 선입견을 심어줄 수 있다는 우려가 남는다.

전시 기획 의도에서 언급된 ‘보이지 않는 세계에서의 인간의 가능성에 대한 발견’이라는 말은 무슨 의미인가.

사람들은 눈이 안 보이면 다른 감각이 좋아지리라고 생각하곤 한다. 하지만 이는 착각이다. 뛰어난 감각이 있음에도 사용하지 않고 살다가 앞을 볼 수 없게 되고서야 비로소 발견한 것뿐이다. 예를 들어, 어둠 속에서 검은 바둑돌과 흰 바둑돌을 섞어 두고, 두 가지를 구분해내라고 주문하면 모든 사람이 성공한다. 눈을 감고 느껴야 비로소 알 수 있는 차이가 있기 때문이다.

시각처럼, 목적을 이루기 위해 어떤 특정한 수단이 필수적인 것 같아도 관점을 바꿔 보면 사실은 다른 대안이 많다. 이 가능성을 어둠 속에서 볼 수 있었으면 좋겠다.

전시를 기획하면서 어려움은 없었나.

가장 어려웠던 것을 하나 꼽자면 콘셉트 설정이었다. 전시 <어둠 속의 대화>는 일상 속 익숙한 것들을 시각 이외의 감각으로 다시 체험해보도록 한다. 그렇기 때문에 어둠 속에 어떻게 우리나라의 일상을 담으면 좋을지 고민한 끝에, 사람들의 기억 속에 하나쯤은 남아있을 추억의 장소를 테마로 삼기로 했다. 문제는 전시가 열리는 북촌의 지역 특색에 맞게 한옥을 전시 콘셉트에 넣으면서 생겼다. 어린 학생들은 한옥에 가본 적조차 없을지도 모른다는 고민이 생겼다. 어둠 속을 여행하면서 가능한 많은 사람들이 마음껏 대화를 나눌 수 있는 콘셉트를 찾아 담는 것, 이것이 가장 풀기 어려웠던 첫 번째 과제였다.

전시를 관람한 관람객들의 반응 중 기억에 남는 것이 있나.

어떤 관람객이 방명록에 ‘어둠=얻음’이라는 말을 남기고 갔다. 어둠을 통해 얻은 것은 그간 세상에 무심했던 나의 새로운 관점이기도 하고, 스스로를 들여다보는 기회이기도 하다. 밖을 보던 시야가 내면으로 돌려지는 계기가 됐다는 말을 들을 때 무척 감사하다. 관람객들이 기획자가 의도한 것보다 더 많은 것을 스스로 얻어간다는 생각을 했다.

아직 전시를 보지 않은 독자들에게 미리 말해 두고 싶은 유의사항이 있나.

너무 알려고 하지 말고 오라. 35만 명 이상의 관람객이 다녀갔기 때문에 인터넷에 후기가 참 많지만 보지 않았으면 좋겠다. 관람객들이 저마다의 상상을 하니 전시장 안에는 35만 개의 서로 다른 풍경이 있는 셈이다. 전시장을 온전히 나의 풍경으로 채우기 위해서는 다른 사람의 경험을 미리 할 필요가 없다. 그러니 아무것도 미리 찾아보지 말고 그냥 와 줬으면 한다.